Histoire de Deux-Montagnes

-

24 septembre 1683

Concession de la Seigneurie des Mille-Îles

Le 24 septembre 1683, Michel-Sidrac Dugué de Boisbriand se voit concéder la Seigneurie des Mille-Îles, soit un territoire compris entre Terrebonne et la Rivière du Chêne. Militaire de carrière, le sieur de Boisbriand avait gagné la Nouvelle-France en tant que capitaine du prestigieux régiment de Carignan-Salières, envoyé par Louis XIV pour pacifier la Nouvelle-France.

Louis XIV, par l’artiste Hyacinthe Rigaud, 1701.

-

1714

Deuxième concession de la Seigneurie des Mille-Îles

Faute d’être colonisé, le fief retourne brièvement au Domaine royal avant d’être immédiatement rétrocédé à Jean Petit et Charle-Gaspard Piot de Langloiserie. Le territoire de cette deuxième concession est alors élargi, englobant les actuelles villes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Deux-Montagnes, en plus du territoire entre Terrebonne et la rivière du Chêne.

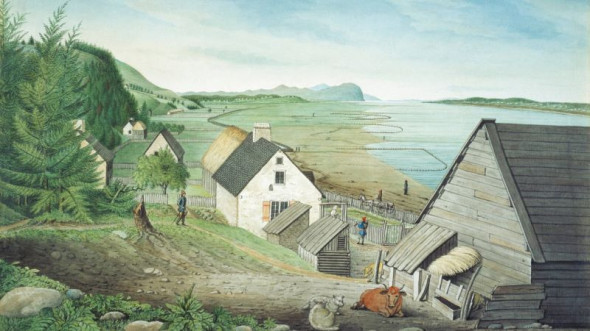

Vue de Château-Richer, du cap Tourmente et de la pointe orientale de l’île d’Orléans, près de Québec, par Thomas Davies, 1787. Bien qu’il ne s’agisse pas de de la région de Deux-Montagnes, cette image donne une idée approximative de ce à quoi pouvait ressembler la Nouvelle-France au XVIIIe siècle. Crédit photo : Musée des beaux-arts du Canada

-

1718

Séparation de la seigneurie des Mille-Îles

Jean Petit et Thérèse Du Gué de Langloiserie (veuve de Gaspard Piot de Langloiserie) administrent la seigneurie qui sera éventuellement divisée en deux parties distinctes. Petit obtient la partie ouest, qui sur la largeur, correspond aujourd’hui, aux villes de Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Dès lors, les deux parties de la Seigneurie des Mille-Îles se développeront indépendamment l’une de l’autre.

Cette carte, datée de 1831, permet de voir la division de la Seigneurie des Milles-Iles. Ministère des Terres et Forêts / Plan of the seigneuries of Mille Isles, Lac-Des-Deux-Montagnes, Rivière-du-Chêne and of Blainville / Joseph Bouchette fils, 20 juin 1832, Bibliothèque et archives nationales du Québec E21,S555,SS1,SSS24,P14 / Fonds

-

1733

Seigneur Louis-Eustache Lambert Dumont

À la suite de son mariage, en 1733, à Charlotte Louise Petit, fille de Jean Petit, Louis-Eustache Lambert Dumont devient seigneur. Son fief sera connu sous le nom de Rivière du Chêne (ou Dumont). Dès lors, la région devient intimement liée à la famille Lambert Dumont qui conservera la seigneurie pendant de nombreuses années.

-

Avril 1739

Premières concessions par Eustache Lambert Dumont

Le seigneur Lambert Dumont effectue ses premières concessions de terres en avril 1739, donnant le coup d’envoi à la colonisation de la seigneurie. Les terres sont situées le long de ce qui sera connu comme la Grande-Côte.

Le développement de la région débute véritablement avec les concessions faites vers le milieu du XVIIIe siècle. Ici, une partie de Saint-Eustache et de Saint-Eustache-sur-le-Lac en 1958. Vues de la Ville de Saint-Eustache, Bibliothèque et archives nationales du Québec, P97,S1,D6423-6433

-

1741

Établissement des premiers colons dans l’ouest de la seigneurie

En 1741, le seigneur Dumont commence à concéder des terres à l’ouest de ce qui est aujourd’hui la rue Féré.

Louis Hébert préparant son terrain pour l’agriculture. Bibliothèque et Archives Canada, C-016952

-

1790

Construction du Grand moulin

La construction d’un premier moulin serait antérieure à 1790. S’ajoute à cette première construction, un deuxième moulin au début des années 1800. Un moulin à carde et un moulin à fouler s’ajoutent tout près vers 1820.

Le Moulin à farine, vers 1912. Fonds d’archives Hélène Lamarre, prêté gracieusement par la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache.

-

14 décembre 1837

Bataille de Saint-Eustache

Le 14 décembre 1837, les troupes anglaises et les Rebelles patriotes s’affrontent à Saint-Eustache. Bien que l’événement se déroule au cœur du village de Saint-Eustache, les impacts se feront sentir dans tout le comté de Deux-Montagnes.

Œuvre de Lord Charles Beauclerk, qui illustre une vue arrière de l’église Saint-Eustache et la dispersion des insurgés. (Encre et aquarelle sur papier, 1840)

-

1848

Érection du village de Saint-Eustache

Le village de Saint-Eustache est érigé en tant qu’entité administrative distincte.

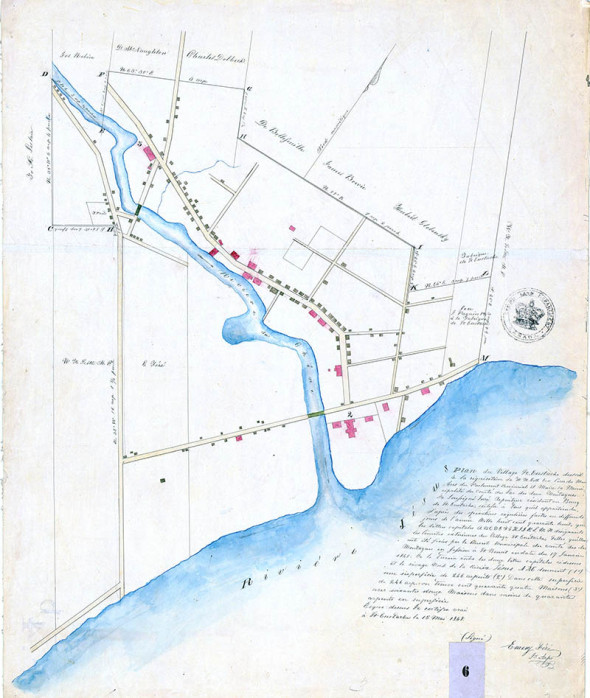

Le village de Saint-Eustache vers 1848. Plan du village de Saint-Eustache, Bibliothèque et archives nationales du Québec, E21, S555,SS1, SSSS23, PE.4B

-

1854

Abolition du régime seigneurial

Dans la foulée suivant les événements de 1837, l’Acte pour l’abolition des droits et devoirs féodaux dans le Bas-Canada de 1854 abolit le régime seigneurial. Dans les faits, certains éléments de la structure féodale demeureront toutefois en place pendant plusieurs décennies.

-

1855

Érection de la municipalité de paroisse de Saint-Eustache

Dans une volonté de décentralisation des pouvoirs, et après plusieurs tentatives de réglementation, l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada est adopté en 1855. Il s’agit là de la base du régime municipal actuel qui accorde une autonomie politique aux conseils locaux et de comtés créés dans la foulée. Le territoire, qui allait devenir ultérieurement la Ville de Deux-Montagnes, se trouve incorporé dans la municipalité de la paroisse de Saint-Eustache.

Envoyé pour enquêter sur la crise qui vient de secouer le Bas Canada, Durham déplore l’absence complète d’autorités locales dans les paroisses et les cantons. À terme, cette observation contribuera à la création de conseils municipal. Gravure du XIXe siècle. Image provenant de la collection “Mechanical Curator”.

-

1912

Érection du village de Bel-Air

Le 10 février 1912, le noyau villageois concentré près du Grand moulin se détache de la municipalité de paroisse de Saint-Eustache et devient la municipalité du village de Bel-Air. Jean Baptiste Berthiaume, propriétaire du Grand moulin est le maire de ce village éphémère dont le territoire retournera à la municipalité de paroisse de Saint-Eustache quelques mois plus tard seulement.

Cette carte du village de Bel-Air, dessinée en 1911, permet de constater que les limites de cette municipalité étaient assez semblables à celles de Deux-Montagnes. Carte du village de Bel-Air, Bibliothèque et archives nationales du Québec, CA601,S171,SS1,SSS2,D3-14-85

-

1917

Destruction du Grand moulin

Nouvellement converti en usine de fabrication d’hydrogène, le Grand moulin est la proie des flammes le 1er mai 1917. Un employé imprudent ayant utilisé une bougie pour faire l’inspection d’une conduite de gaz est à l’origine de l’explosion et du violent incendie qui s’ensuivit. L’employé, quant à lui, s’en sort avec de graves brûlures aux mains.

Cette photo permet de constater la destruction totale du bâtiment, mettant ainsi fin à la fabrication d’hydrogène, dont les principales composantes avaient été importées d’Allemagne avant la guerre. Collection Germain Beauchamps, Archives de la Ville de Deux-Montagnes

-

21 octobre 1918

Liaison par chemin de fer

C’est le 21 octobre 1918, que le train gagne le secteur de Deux-Montagnes pour la première fois. Ce moyen de transport, qui permet de gagner le centre-ville de Montréal en passant par le tunnel du Mont-Royal, est une véritable bénédiction pour le développement du village.

Vue de la gare, vers 1965. Archives de la Ville de Deux-Montagnes

-

18 août 1921

Fondation du village de Saint-Eustache-sur-le-lac

C’est le 18 août 1921, que la municipalité du village de Saint-Eustache-sur-le-Lac est érigée. Son territoire est issu d’un démembrement de la municipalité de la paroisse de Saint-Eustache. Joseph-Arthur Caron en devient le premier maire.

Seule photo connue de Joseph-Arthur Caron. Personnage méconnu de l’histoire locale, il a été un industriel prospère et un membre influent de la bourgeoisie montréalaise.

Raphaël OUIMET, Joseph-Arthur Caron, Biographie Canadiennes-Françaises, Montréal, Raphaël Ouimet, 1923, page 288 -

1923

Portrait de Saint-Eustache-sur-le-Lac

Après deux ans d’existence, le portrait quantitatif du village de Saint-Eustache-sur-le-Lac va comme suit : 1377 habitants pour 4 miles (6,4 km) de routes publiques macadamisées. Cette année-là, une dizaine de nouvelles maisons sont construites. En comparaison, Deux-Montagnes compte aujourd’hui près de 80 km de route pour une population de 18 022 personnes.

Rapport datant de 1923. Rapport de la municipalité au bureau des statistiques, Archives de la Ville de Deux-Montagnes, R103,10, Entrée 3045.

-

6 juin 1931

Inauguration de l’hôtel de ville

Le 6 juin 1931, le conseil municipal tient sa première rencontre dans le nouvel hôtel de ville. Le magnifique bâtiment, construit à un coût avoisinant 15 000 $, ne sera terminé et inauguré que l’année suivante.

L’Union Jack est à l’honneur sur cette photo probablement prise à l’ouverture de l’hôtel de Ville en 1931. Avant l’adoption de l’unifolié, en 1965, il était courant que l’Union Jack soit hissé comme symbole national. Fonds d’archives Hélène Lamarre, prêtée gracieusement par la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache

-

1933

Ouverture du golf

À l’été 1933, Saint-Eustache-sur-le-Lac s’enrichit d’un terrain de golf de 9 trous. Nommé « St-Eustache Golf & Country », l’institution sera en opération jusque dans les années 1970.

Très peu de photos du « St-Eustache Golf & Country » ont traversé le temps jusqu’à nous. Sur la photo ci-jointe, on voit le premier chalet du terrain de golf. Le bâtiment a été agrandi par la suite, puis est devenu le Centre communautaire et la bibliothèque à la fin des années 1970.

Carte de Saint-Eustache-sur-le-Lac datée de 1930 (révisée en 1959). Le « St-Eustache Golf & Country » était situé sur le lot #52. Archives de la Ville de Deux-Montagnes

Collection Germain Beauchamps, Archives de la Ville de Deux-Montagnes

-

Septembre 1939

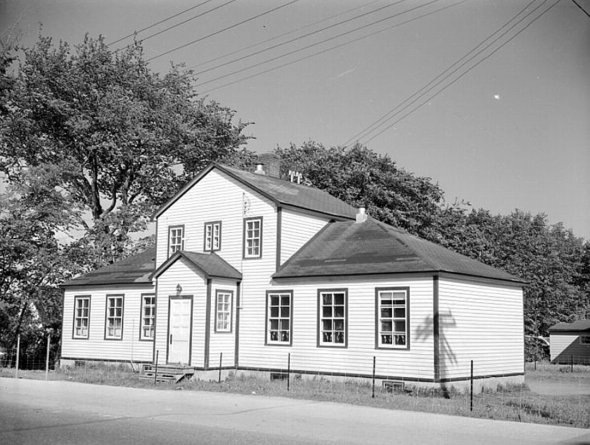

Ouverture de la Petite école jaune

Village en pleine croissance, Saint-Eustache-sur-le-Lac a bientôt besoin d’une école. Le modeste bâtiment, qui ouvre ses portes en septembre 1939, est désigné sous le vocable « école rurale numéro 4 ». Peinte en jaune, elle deviendra pour les gens du coin la « Petite école jaune ».

Fonds d’archives Hélène Lamarre, prêtée gracieusement par la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache

-

1946

Ouverture de la première bibliothèque

Une première bibliothèque ouverte au public est mise en place par l’abbé Jean-Louis Chartrand. Estimant que cela faisait partie des services qu’une paroisse devait offrir, il fit don des livres de sa propre collection pour démarrer le projet. La bibliothèque était alors située à même le presbytère.

Le Curé Jean-Louis Chartrand de la paroisse Saint-Agapit. Collection Germain Beauchamps, Archives de la Ville de Deux-Montagnes

-

1948

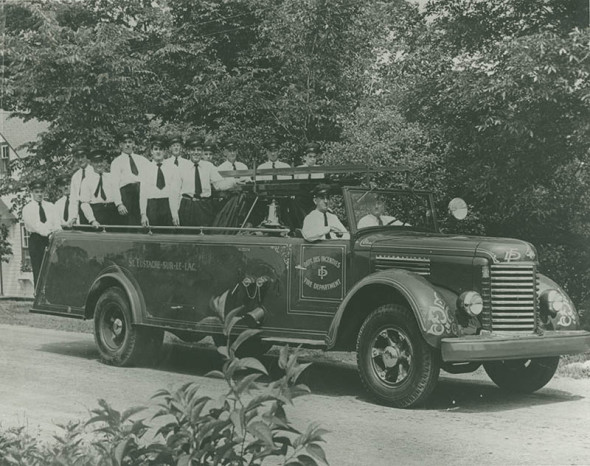

Formation de la brigade d’incendie de Saint-Eustache-sur-le-Lac

Pour la sécurité de ses citoyens, le village se dote d’une brigade d’incendie. Elle est placée sous la direction du chef de police J.E. Beauchemin.

Parade de la brigade des incendies dans les années 1940. La brigade faisait la fierté du village, tant pour son efficacité que pour son approche préventive. Fonds d’archives Hélène Lamarre, prêté gracieusement par la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache

-

1956

Armoiries de Deux-Montagnes

À l’instar de nombreuses villes de son époque, Saint-Eustache-sur-le-Lac fait concevoir, en 1956, ses propres armoiries.

-

1958

Saint-Eustache-sur-le-Lac devient une vill

Signe de l’expansion du village, Saint-Eustache-sur-le-Lac acquiert le statut de ville. Cette précision, d’ordre administratif et légal, donne au conseil de ville de plus grands pouvoirs pour piloter le destin de la ville, notamment en matière d’emprunt.

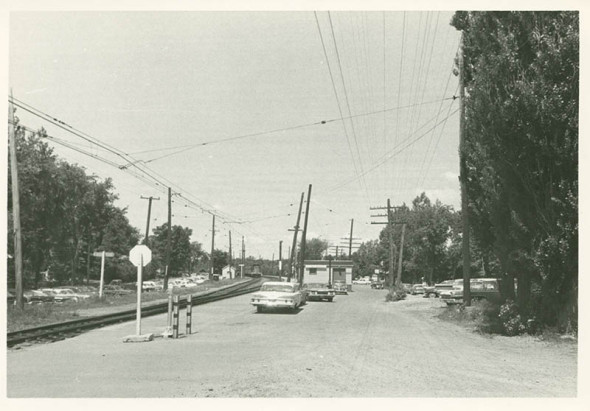

Saint-Eustache-sur-le-Lac en 1958. Photo prise à l’angle de la 9e Avenue et du chemin d’Oka. Vue de Saint-Eustache-sur-le-Lac, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, E6,S7,SS1,D219630-219653

-

12 avril 1961

Incendie de l’église Saint-Agapit (Holy Family)

Le 12 avril 1961, c’est la consternation à Saint-Eustache-sur-le-Lac alors que l’église Saint-Agapit, fréquentée par les catholiques francophones et les catholiques anglophones (à travers son annexe nommée Holy Family) est la proie des flammes. Selon les journaux d’époque, on rapporte que le feu a été aperçu par quelques-uns des 150 enfants qui assistaient à la messe de 16 h 30. Les enfants sont heureusement évacués à temps. Aucune perte humaine n’est à déplorer. Malgré le travail acharné des pompiers de plusieurs municipalités, le brasier détruit les deux églises. On rapporte des pertes pour un montant de 200 000 $.

L’image démontre bien la violence de l’incendie qui n’a laissé aucune chance aux pompiers de sauver le bâtiment. Collection personnelle de Monsieur John Brown

-

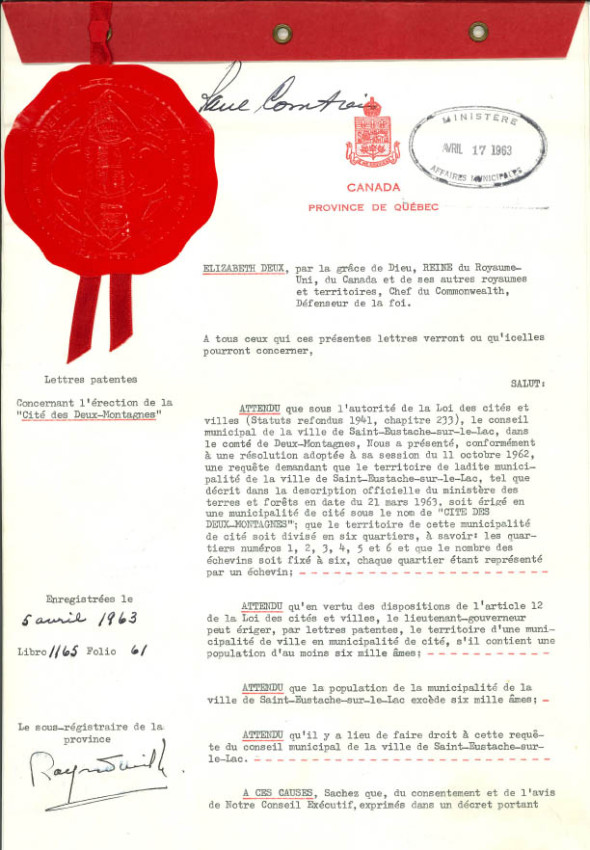

5 avril 1963

Érection de la Cité de Deux-Montagnes

Le 5 avril 1963, Saint-Eustache-sur-le-Lac obtient ses lettres patentes qui confirment l’érection officielle du territoire en une municipalité de cité qui sera désormais connue sous le nom de Cité de Deux-Montagnes. Le nom de la ville est au cœur de débats qui durent quelques mois. Le nom de Grand moulin est avancé par un groupe de citoyen, mais c’est finalement Deux-Montagnes qui sera retenu.

Lettres patentes concernant le changement de nom de la Ville de Saint-Eustache-sur-le-Lac en Cité de Deux-Montagnes en date du 5 avril 1963. Archives de la Ville de Deux-Montagnes, R101.101 numéro d’entrée 3219.

-

1964

Inauguration de la piscine municipale

La piscine municipale, inaugurée en 1964, est aujourd’hui encore le fleuron de Deux-Montagnes. Elle s’insère dans un projet de parc qui était très ambitieux dans sa forme originale. En effet, la première mouture du parc Central, inauguré en 1965, comportait même une plage! Des décisions successives ont permis de recadrer le projet et de voir naître une piscine qui fait, encore aujourd’hui, le bonheur des petits et des grands !

Fonds d’archives Hélène Lamarre, prêtée gracieusement par la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache

-

1978

Ouverture du nouveau Centre communautaire

C’est en 1978 que le nouveau Centre communautaire ouvre ses portes. Aménagé dans l’ancien pavillon du terrain de golf, il remplace avantageusement le local précédant parti en fumée huit ans auparavant. Le nouveau bâtiment accueille par ailleurs la bibliothèque, alors nouvellement municipalisée.

Fonds d’archives Hélène Lamarre, prêtée gracieusement par la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache.

-

16 mars 1982

La Cité de Deux-Montagnes devient la Ville de Deux-Montagnes

Le 16 mars 1982, la Cité de Deux-Montagnes obtient du gouvernement du Québec ses lettres patentes pour le changement de nom et devient la Ville de Deux-Montagnes.

Lettres patentes concernant le changement de nom Cité de Deux-Montagnes en celui de Ville de Deux-Montagnes en date du 16 mars 1982, Archives de la Ville de Deux-Montagnes, R101,101, numéro d’entrée 8060

-

1996

75e anniversaire de Deux-Montagnes

Dans le cadre du 75e anniversaire de Deux-Montagnes, plusieurs activités sont organisées comme un gala, une exposition, un tournoi de golf, etc.

Logo du 75e anniversaire de Deux-Montagnes. Ville de Deux-Montagnes

-

18 août 2021

100e anniversaire de Deux-Montagnes

Deux-Montagnes célèbre son 100e anniversaire. Venez découvrir l'histoire et participer aux célébrations de cette ville centenaire !